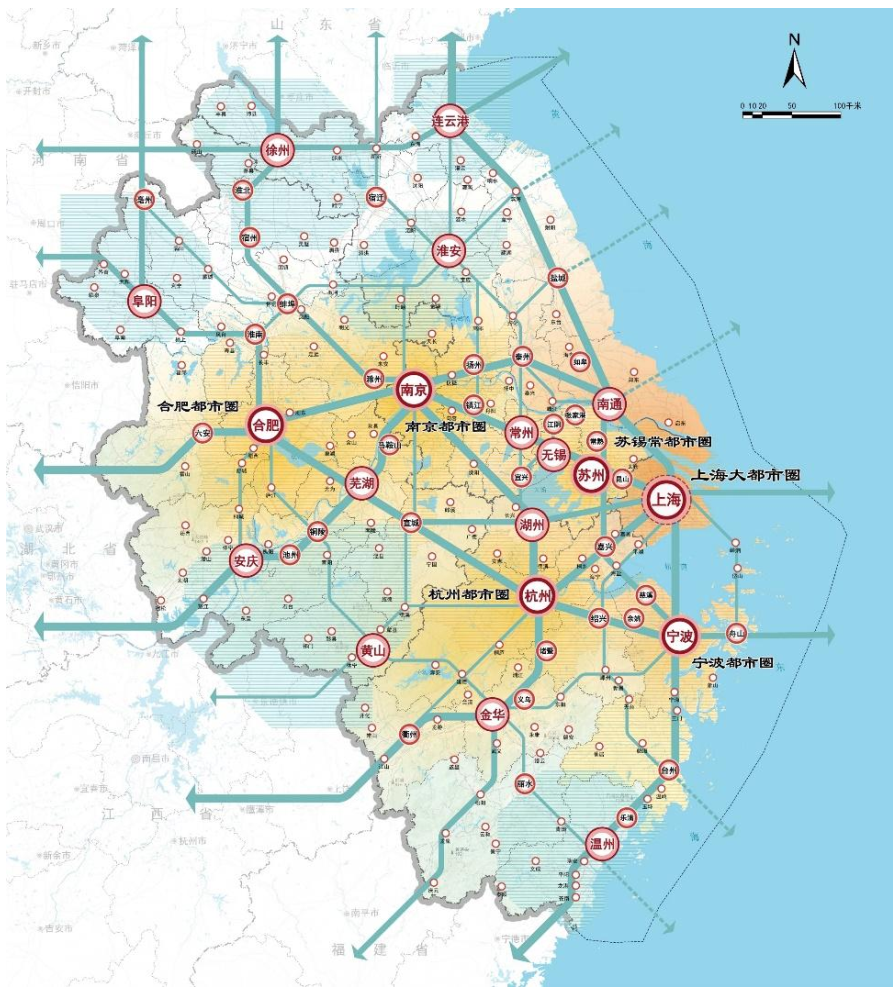

在长三角,最近,上海、南京、杭州、合肥、苏锡常、宁波等六大都市圈开始有组织、有计划地“抱团”发展。

近日,《建立健全都市圈同城化发展体制机制提升长三角城市群一体化发展水平行动方案》(以下简称《行动方案》)正式印发。面向2035年,长三角加快现代化都市圈建设将是“十五五”发展的重中之重。

长三角一体化上升为国家战略已近7年,已经积累了一定经验。从2018年至2024年,长三角贡献了我国约26%的经济增量,万亿城市数量增加到9个。

长三角六大都市圈

长三角六大都市圈

在当下特殊的时间节点,为何特别关注都市圈?

都市圈是一种重要空间载体。从全球看,世界级城市群呈现出明显的“中心城市—都市圈—城市群”的结构特征。都市圈是城市群的核心区域,决定了城市群的核心规模和能级。

在长三角范围内,六大都市圈的经济体量在整个区域中占比很高,产业提升、社会保障、公共服务等功能很大一部分由都市圈的中心城市供应。

但以往,这个概念被一定程度弱化和忽视了。正如一位来自都市圈中心城市的发改委相关负责人所说,“都市圈更像是‘朋友圈’,组织形式比较自由、松散”。

今年上半年,上海市发展改革研究院牵头,与长三角区域合作办公室开展联合调研,到南京、杭州、合肥等长三角都市圈中心城市摸排情况,到广州都市圈、深圳都市圈、成都都市圈等学习经验做法。

今年上半年,上海市发展改革研究院牵头,与长三角区域合作办公室开展联合调研,到南京、杭州、合肥等长三角都市圈中心城市摸排情况,到广州都市圈、深圳都市圈、成都都市圈等学习经验做法。

长三角六大都市圈发展各有侧重,也形成了鲜明特色。

比如,南京都市圈跨江苏、安徽两省,在政务服务、社会治理、就业保障等领域有不少优秀经验;杭州都市圈以数字化建设引领各领域发展,数字赋能城市治理精细化水平不断提升;合肥都市圈呈现出“1个中心城市+周边地市7个县域”格局,县域经济实力强劲;苏锡常都市圈没有明显中心城市,产业发展的分工协作相对成熟。

都市圈发展面临的挑战逐渐浮现。各个都市圈发展步伐迈得不一致。有的都市圈制定了发展规划,但对于空间要素的配置、空间底板的利用还未明确;有些都市圈的国土空间规划编制已完成,但发展愿景和实施路径不够清晰。

与此同时,六大都市圈也有着相似的烦恼。南京、合肥、杭州、宁波等都市圈的发改委负责人都反映,尽管有了规划,但对于重大项目、重大改革的要素保障力度不够,需要更高层次的赋能。另外,都市圈内、各城市间的协同推进有待加强,横向协商多,交流沟通的平台几乎都有,立法保障却少见。

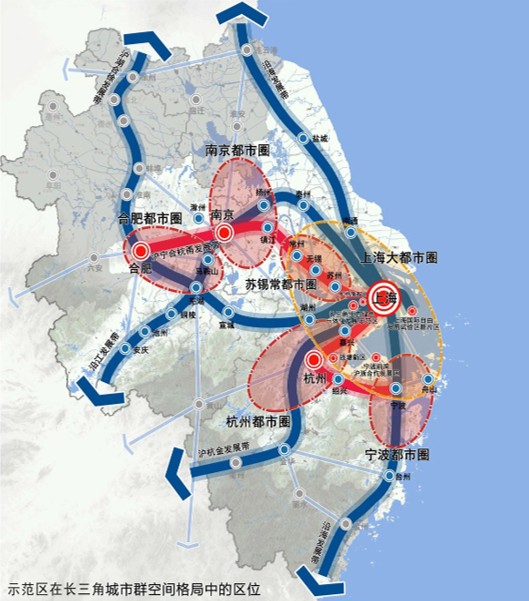

长三角六大都市圈

长三角六大都市圈

在沪苏浙交界处,长三角示范区的经验为推进都市圈的工作提供了比较好的借鉴。示范区开展跨域工作有“四大基石”——一有发展规划,凝聚各方共识、聚焦重点领域;二有国土空间规划,明确“三区三线”、用地布局、产业布局;三有发展条例,作为区域发展的立法保障;四有协调机构,充当跨行政区划合作的“老娘舅”。经过几年发展,原本毗邻边界地区成为重新配置要素的新空间,要素流动更加畅通,空间形态也日益鲜明。

国际先行都市圈的经验同样表明,打破行政壁垒能够使各类要素在更大的空间范围内畅通流动,产生空间溢价和制度红利。各国在具体做法上有差异,其经验可总结为“四有”,有规划、有立法、有机制、有聚焦——和长三角一体化示范区的关键做法恰好形成对应。

“形神兼备,这是都市圈同城化发展的高级形态。”上海市发改委副主任、长三角区域合作办公室主任张忠伟说。

聚焦重点区域和重点领域同向发力,聚焦制度建设牵引,聚焦多措并举,近日出台的《行动方案》围绕实现“七个一”和加强组织实施等八个方面,提出30项具体任务举措,回应各方关切的区域协调发展需求。

《行动方案》印发后,杭州市发展改革委党组副书记、副主任杨钊感慨,“都市圈本来没有‘家’,如今有了统一的行动方案,找到了归属感。”这也是《行动方案》的另一重意义,以都市圈之名,搭建多层次推动跨区域协同治理的更大平台。

面向“十五五”股票在线配资开户,长三角城市群要打头阵、做表率、挑大梁。进一步提升空间组织效能,释放跨域发展潜能,发挥中心城市辐射带动作用,或许,都市圈正是发展制胜的重中之重。

启牛配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。